「同じ性能なのに、なんで“絵が違うだけ”で欲しくなるのか?」

「気づけば予算を変えて課金してしまう……俺の脳どうなってんだ?」

──そんな経験、ありませんか?

どうも、ユウ吉(@GAMEWALKERZ)です。

今回はポケポケ(ポケモンカードポケット)で、

“アートレア”を前に理性が吹き飛んだ瞬間の話から始めます。

それまでは性能さえ良ければ満足だった。

「強いカードを集める」のが目的だったのに、なぜか気づけば“絵の美しさ”に惹かれていた。

つまり、ユウ吉の理性がバグったってことか?

そう。脳が“メガライジング”してしまったんだ

この記事では、人がなぜ見た目やレアリティに惹かれてしまうのか?

その裏にある心理学・脳科学の仕組みを、わかりやすく・ユーモアたっぷりで解説します。

本記事を読めば、

- “課金の誘惑”はなぜ強いのか

- “欲しい”という感情がどうやって生まれるのか

- なぜ我々は「特別」なものに弱いのか

が理解できます。

つまり、あなたの脳がどう課金を決めてるのかがわかる回です。

無料で遊ぶ派だったユウ吉、理性を失う

「俺は無課金でいく」──そう誓ったのに、あの日、あるカードを見た瞬間、すべてが崩れた。

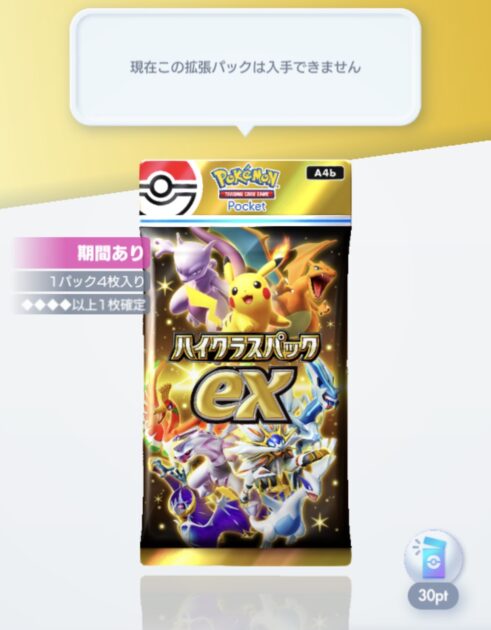

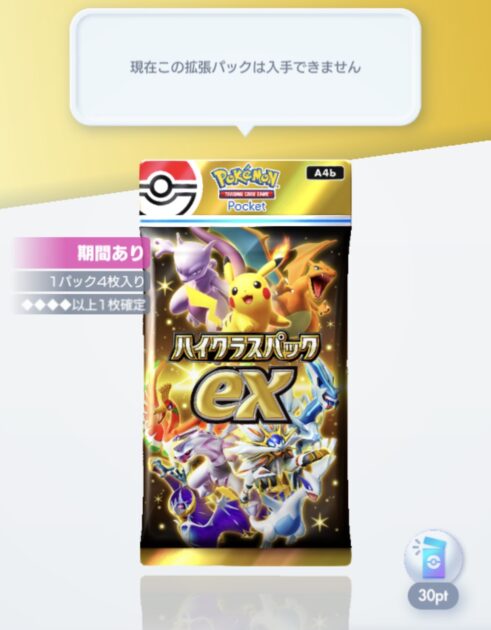

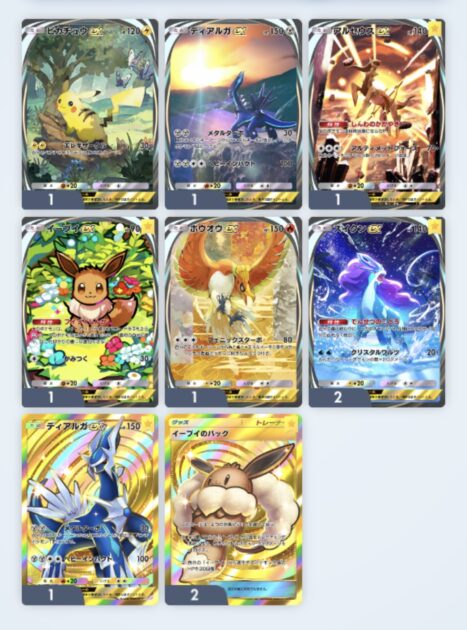

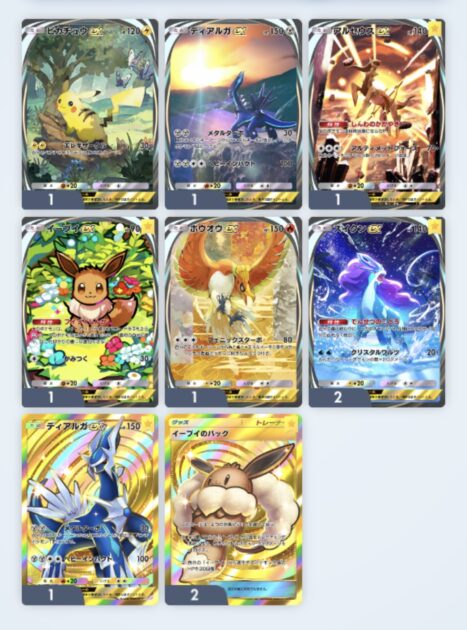

「メガライジング」実装で、3つのパックが追加された。特に人気なのが「ルチア」と「ハルカ」のアートレア。性能もいい。でも、それ以上に「絵」に惹かれた。

まるで脳のスイッチを押されたように、欲しくてたまらなくなった。

はじまりは”とある超レアカードを引いてしまった”ことだった

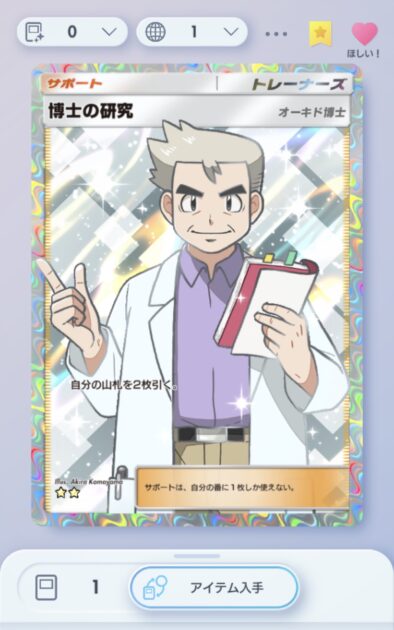

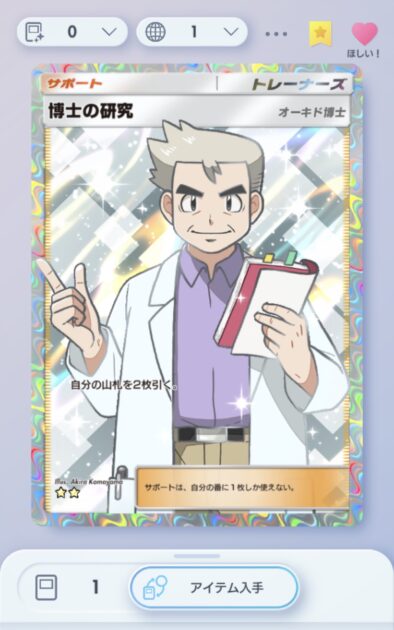

そもそものきっかけはこのおっさん、オーキド博士。

何気なく開封してたら、いきなり出てきたポケモンの権威の人。

ノーマル版とアートレア、どっちも1枚ずつ。

……なんか気持ち悪い。デッキを組むなら、2枚ともアートレアで統一したい。

つまり、「揃ってない感じ」が脳に引っかかったわけか?

“完璧主義のスイッチ”が入ってしまったのである

ユウ吉はスイクンのデッキが好きでよく使っている。運よくアートレアを2枚引けたのがデカい。

さらにギラティナも色違い。気づけば“博士の研究”も統一したくなっていた。

そうして、「アートレアでデッキを組みたい」という邪な感情が、静かに──でも確実に育っていった。

ちなみに今いちばん欲しいカードはアカギです

脳が「これは報酬だ」と勘違いする瞬間

ユウ吉は基本、「無料でどこまで行けるか」を楽しむタイプ。

貧乏性とかじゃない。制約の中で工夫するほうがゲームは面白いと思ってる。

しかもポケポケは、無課金でもランクマを戦えるバランスが本当によくできてる。

対戦するだけなら、ノーマルのカードで充分だ。

なのに──なぜ、アートレアが欲しくなったのか?

性能一緒なのに、欲しい気持ちが勝つ…人間って不思議だな

まさに、そこに“心理の罠”があるのさ

人の脳は、美しいものや希少なものを見た瞬間にドーパミンを放出する。

まだ手に入れてもいないのに、「報酬を得た」と錯覚するそうだ。

つまり、脳が勝手に先に喜んでしまう。その快感が“もう一度”を誘う。

これがいわゆる報酬予測の罠。

「もう1パック引けば、出るかもしれない」

──そう考えた時点で、脳はすでに次の報酬を期待して動き始めている。

なぜ人は“絵柄”や“特別感”に弱いのか

アートレア=美しさ × 希少性 × 自己表現

この3要素が揃った瞬間、理性は勝てなくなってしまう。

この章では、「思わずほしくなる3つの心理トリガー」を解説します。

絵を見た瞬間、脳が“もう持ってる気”になる【所有効果】

知らない人に解説すると、上記のカードはイラストが違うだけで効果は変わらない。

冷静に考えれば、同じ性能のカード。でも「絵が違う」だけで、別モノに見えてしまう。

視覚が快感を感じた瞬間、脳はこう判断する。

──「これを手に入れたら最高だ」と。

心理学ではこれを「所有効果(エンダウメント効果)」と呼ぶ。自分のものになったと“感じた”途端、その価値を実際より高く評価してしまうという錯覚だ。

エンダウメント効果とは、ある商品やサービスなどの選択肢が、そのものが所有されているかどうかによって、その価値や魅力が変化するという現象のこと

(出典:かんでんCSフォーラム「エンダウメント効果(保有効果)|経済行動の心理学」)

つまり、頭の中で“すでに持ってる”って錯覚してるんだな?

そう。脳が「未来の所有」を“現在の快感”として処理しちゃうんだ。

この「脳内所有感」がトリガーとなり、“課金”へとつながる。

見た目の美しさが評価を歪める【ハロー効果】

アートレアの“絵の美しさ”に惹かれるのも、ちゃんとした心理的理由がある。

ハロー効果とはある対象を評価する時に、それが持つ顕著な特徴に引きずられて他の特徴についての評価が歪められる(認知バイアス)現象のこと。

(出典:Wikipedia「ハロー効果」)

つまりどういうこと?

たとえば「絵がキレイ=強そう」って思うことないかな?

ほんとは性能変わらないのに、“美しさ”が評価を勝手にあげてるんだ。

例えば、イケメンだから性格もよさそうに見えたり、有名な大学出身だから頭が良いだろうと無意識に判断したり。

人は“特定の印象”に感情を先取りされることが多い。脳は理屈よりも「感情」で動くようにできている。

“限定”の文字は脳を狂わせる【希少性の法則】

さらにアートレアには、もう一つの心理トリガーが潜んでいる。

希少性の法則とは、希少なものほど価値が高く感じられる心理学的現象。

(出典:誰でも使える心理学用語集)

「限定」「特別仕様」「今だけ」──この言葉を見るだけで、脳は自動的に“逃したくない”と反応する。

たしかに、“地域限定スイーツ”とか、つい買っちゃうもんな。

まさにそれ。人間は“失うこと”を極端に嫌う生き物なんだ。

これは損失回避の法則(プロスペクト理論)とも関連している。

同じ「得をする」より、「損をしない」ほうが快感が強い。

レアカードは“自己表現”の延長線

そして最後に忘れてはいけないのが、自己承認の欲求。

マズローの欲求段階説でいえば「承認欲求」「自己実現欲求」の領域だ。

自分の推しカード、自慢のアートレアデッキをSNSで共有したくなるのは、単に見せびらかしたいだけじゃない。

「自分の感性」「こだわり」「センス」を形にして表現しているからだ。

“ゴッドパック引いた!”って投稿、めっちゃ伸びるもんな。

人に見てもらうことで、“レアを引いた自分”の価値が再確認されるんだ。

課金は悪じゃない。脳が「快感の罠」を仕掛けてくるだけ

誤解してほしくないのは、「課金=悪」という話ではない。

むしろ、ここまで感情を揺さぶる設計を作った開発者たちには敬意を払いたい

ただ、問題は──その「スイッチ」があまりにも巧妙に隠されているということだ。

パックを開ける瞬間、あなたの脳ではドーパミンという快楽物質がドバドバ出ている。

「次こそ出るかも」というあの感覚、それは気のせいではない。脳が“報酬の予感”に反応しているのだ。

ガチャの正体は“ドーパミン生成器”──脳が喜ぶ不確実な報酬とは

ガチャって、引いてるときが一番ワクワクするんだよな。

それがまさに脳が仕掛けた罠にハマってる状態だよ。

人間の脳は、「確実な報酬」よりも「不確実な報酬」に強く反応する。

たとえば「100%当たるくじ」より「30%の確率で当たるくじ」のほうが、ワクワクしないだろうか?

これを心理学では報酬予測誤差と呼ぶ。

つまり「次こそ当たるかも」という予想と結果のズレこそが、ドーパミンを最大限に分泌させる。

だから我々は、自分の意思でガチャを回しているようでいて──

実際には“脳が快感を欲しがって指を動かしている”だけ。

理性が敗けて課金しすぎてしまっても、決してあなたの意志が弱いわけでないのだ。

つまり、脳が「もう一回!」って言ってるってこと?

そう。人間の理性なんて、ドーパミンの前では意外と無力なんだ。

なぜ“推し活”や“コレクション”にも同じ心理が働くのか?

これはガチャに限った話じゃない。

「推し活」「限定グッズ」「レアアイテム」──どれも同じ報酬システムで成り立っている。

推しのグッズを集めたくなるのは、「持つこと」そのものが快感だから。

そこに加わるのが希少性の法則だ。

希少なものほど「価値が高い」と脳が錯覚してしまう現象。

「数量限定」とか「先着特典」って言葉、ずるいよね。

キャラ・グッズなんかは脳の報酬系を刺激するキーワードの宝庫!

しかもSNS時代の今は、「持ってること」自体が自己表現の一部になっている。

つまり、アートレアを集める行為は“趣味”でありながら、“自分を証明する行為”にもなってるんだ。

衝動と上手に付き合う3つの方法

ここまで読んで、「結局、脳には勝てないじゃん」と思った人もいるかもしれない。

でも、脳の仕組みを知れば、“衝動”と上手く付き合うことはできる。

ここで、ユウ吉流の対策を3つ紹介しよう。

①まず“30秒待つ”

「欲しい!」と感じた瞬間、30秒だけ待つ。

実は、ドーパミンのピークは数十秒で落ち着く。その間に理性が戻ってくる。

つまり“秒で冷静になる”トレーニングか

冷静になる時間を設ける、いわば“脳のクールダウン”。

②“代わりになる快感”を見つける

ガチャを引くワクワク感は「予測の快感」だと学んだ。

ならば、別の形で“先が読めない楽しみ”を作ればいい。

- 毎日1つ、新しいことに挑戦する

- 知らないお店に入ってみる

- 毎日飲んでるコーヒーを変えてみる

この“小さな不確実性”でも、脳はしっかり満足してくれる。

③ “自分を観察する”癖をつける

「あ、今ドーパミン出てるな」と気づくだけで、衝動は弱まる。

これは心理学でいうメタ認知というテクニック。

感情を客観視すると、行動のコントロールがしやすくなる。

大事なのは「我慢」じゃなくて「理解」。

脳を敵に回すんじゃなく、味方にするってことか!

脳は策士だけど、付き合い方を知れば最高のパートナーになる。

課金も推し活も、「悪」ではない。

それを動かしているのは、“快感を求める人間の脳”というシステム。

大事なのは、操られる側ではなく、観察する側に立つこと。

まとめ:欲望を知ることは、自分を知ること

我々はカードの絵柄ひとつ、ガチャの演出ひとつで心を動かされる。

けれどそれは「弱さ」ではなく、人間の脳が持つ自然な仕組みだ。

- 視覚効果や希少性が感情を先取りし

- 報酬の予測がドーパミンを呼び

- “推し活”や“収集欲”が自己表現の延長線として機能する

課金も、コレクションも、結局は「自分をどう満たしたいか」という問いに行き着く。

だからこそ、自分の衝動を理解することが、本当の自由への第一歩になる。

脳に操られるんじゃなく、うまく“付き合っていく”ことが大切。

なるほど、課金も人生も、バランス感覚が大事ってことだな

そういうこと。快感は敵じゃない。

上手に付き合えば、人生をもっと楽しくしてくれる。

ルチアのアートレアを見て心が動く。推しのカードが出て喜びに震える。

その瞬間、我々は「脳の設計図」どおりに動いている。

でも、それを理解したうえで楽しむことができれば──あなたはもう、“ただのプレイヤー”じゃない。

「欲望を知り、欲望に勝つ」それが、真のポケポケマスターの条件なのだ。

脳は策士、ルチアは天使、俺は課金した。……でも後悔はしてない。

理性?ああ、ルチアの前では存在しない概念でした。

一番脳に支配されてるのは、オマエじゃないか

それではまたどこかでお会いしましょう、ユウ吉(@GAMEWALKERZ)でした。

▼次の講義はこちら

”制作中”

▼前の講義はこちら

miHoYo創業物語と世界戦略──原神・崩壊・ゼンゼロ・HoYoverseのすべて【ゲーム大学・第3回】

コメント