「こんなに苦しいのに、なぜ遊びたくなるのか?」

フロム・ソフトウェアのアクションゲームに触れた人なら、一度はそう思ったことがあるはず。

ナイトレインにハマってしまった、ユウ吉(@GAMEWALKERZ)です。

敵に倒され、ルートに迷い、意味深なNPCの言葉に首をかしげる──それでも私たちは、再び剣を握り、世界の謎に引き寄せられていく。

本記事では、『ダークソウル』『エルデンリング』『SEKIRO』などで知られるフロム・ソフトウェアが、なぜ“世界一のアクションゲーム開発スタジオ”と称されるのかを、ゼロからわかりやすく紐解いていきます。

単なる「死にゲーの会社」ではない。緻密なゲーム設計と、作り手たちの強い哲学があります。

読んだ後は誰かに話したくなって、プレイしたくなるハズです。

*本記事にはアフィリエイトリンクが含まれますが、紹介する商品やサービスは筆者が実際にプレイ・確認したうえで、信頼できると判断したもののみを掲載しています。

フロム・ソフトウェアとは?

「死にゲーの会社」「ダークな世界観の職人集団」──

フロム・ソフトウェアには、そんなイメージを持つ人も多いはずです。

しかし、その本質を掘り下げてみると、じつは“異端”のようで“王道”な、日本発の誠実な開発会社であることがわかります。

まずは、ざっくり会社のプロフィールを押さえておきましょう。

基本情報

| 設立 | 1986年 |

| 本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南 |

| 代表者 | 宮崎 英高 (代表取締役社長/クリエイティブディレクター) |

| 代表作 | 『ダークソウル』シリーズ/『SEKIRO』/『エルデンリング』/『アーマード・コア』など |

| 社員数 | 約300名(2023年時点) |

| 親会社 | 株式会社KADOKAWA |

元は“業務ソフト会社”だった?

現在のフロムを知っている人は、意外に思うかもしれませんが、元々ゲームを開発する会社ではありませんでした。

創業当初は証券・財務などのビジネスアプリケーションを開発していました。

ゲーム業界に参入したのは1994年、初のゲームソフト「キングスフィールド」を発売したのが始まりです。

代表を務める宮崎氏はICOをプレイしたのをきっかけに、ゲームを作りたいと思ったのだとか。

2016年には、開発規模を拡大するためにCG制作を専門に行う福岡スタジオを開設。

未経験からの挑戦こそ、現在の「失敗を恐れないゲーム作り」や「独自路線」の原点と言えるかもしれません。

なぜ、世界中から注目され続けるのか?

フロムが海外でも高く評価される理由は、以下のような点に集約されます。

- プレイヤーを突き放すようで、本質では深く信頼している設計

- 物語を“語らない”ことで、考察・想像の余地を与える演出

- アクションと世界観が高密度に結びついた独自のゲーム体験

- 宮崎英高のディレクションに代表される、強烈な作家性

海外では「日本のゲーム哲学の粋」とも評され、The Game AwardsではGOTY(Game of the Year)を複数受賞するなど、名実ともに“世界基準”の開発スタジオとなりました。

“難しいゲーム”を作っている会社という印象が強いけど、「挑戦する喜び」と「わかる快感」を研ぎ澄ました、職人気質の開発者集団なんだな

挑戦する喜びを味わう一番の方法、それはプレイすることです。

フロム作品に共通する“ゲーム設計の原則”とは?

フロムのゲームって、なんであんなに“クセになる”んだろう?

倒されては起き上がり、迷っては戻り、気づけば何十時間も没頭してる。

それって、単に「難しいからおもしろい」だけじゃ説明がつかないんです。

プレイヤーは説明しなくても理解できる設計

なぜフロムは説明しないのか?

フロム・ソフトウェアのゲーム(通称:フロムゲー)には、チュートリアルらしいチュートリアルがほとんどありません。

操作方法、マップの構造、アイテムの意味。

そのすべてが、まるで「自分で気づいてくれ」と言わんばかりにプレイヤーに委ねられています。

その徹底ぶりは言葉で説明するのをあえて、避けている気さえしてくる。

でもそれは、“不親切”ではなく、“信頼”なんです。

「あえて説明しないことで、気づきの快感を深くする」。

そんな哲学が、フロム作品には一貫して流れています。

気づく快感が、深い没入感を生む

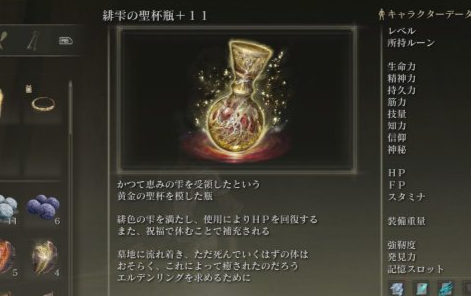

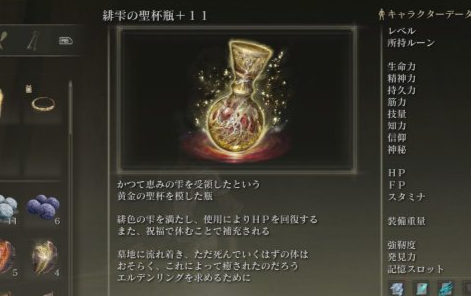

フロムゲーをプレイしていると、やたら回りくどい表現や言い回しが多いことに気づく。

アイテムのフレーバーテキストなんかはその最たる例。

「あれ、この装備……もしかして?」

「この敵、あの文脈とつながってる?」

実は背景ストーリ―を理解するために、すごく重要だったりするので、1度読んでいただきたい。

そうやって、自力で発見できたものは、誰かに教えてもらう情報よりもはるかに印象深い。

それが、フロム作品が“刺さる”理由のひとつ。そして気づいたとき、ぐっと世界が広がる。

この「自力での理解」を重ねていくことで、プレイヤーはその世界にどっぷりと没入していきます。

宮崎英高氏も、海外のインタビューでこんな言葉を残しています。

想像力を働かせて空白を埋めるという、体験をビデオゲームに持ち込めないか試してみたかったのです。

引用:GamingBolt

「沈黙」はプレイヤーへの信頼

フロムゲーの世界は「発見されること」を前提に設計されている。

だからこそ、説明しない。導かない。ヒントも最低限。

それは、プレイヤーへの“挑戦”ではなく、“信頼”の表れなんです。

フロムはこう語っているのかもしれません。

「あなたなら、きっと気づいてくれる」

だから、遠回りさせる。だから、わざと静かにする。

その“沈黙”こそが、プレイヤーの感情を揺さぶり、心に残る体験へと変えていきます。

ソウルシリーズなどは考察系の動画が人気だな!

「あれ?これって?」がプレイヤーの興味を引き続ける原因かもしれません!

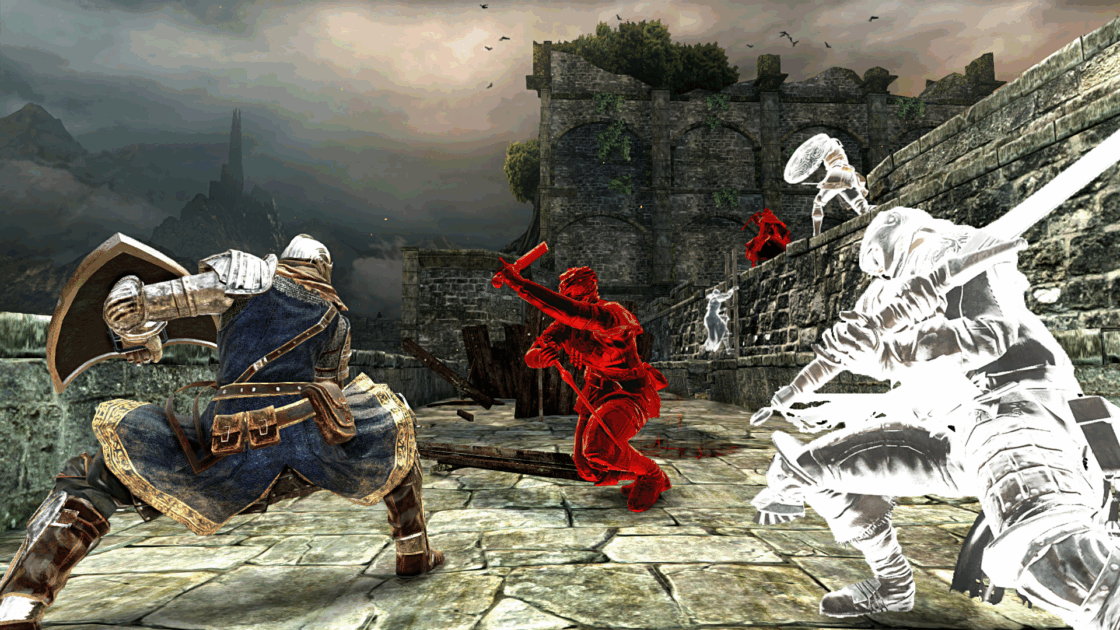

マルチプレイに漂う“気配”の共有

忘れちゃいけないのが、フロム独特のマルチプレイ。

召喚されて協力したり、侵入して戦ったり──

でも、チャットもボイスもない。あるのはジェスチャーと行動だけ。

なのに、不思議と伝わるんです。

- 「この人、たぶん緊張してるな」

- 「あっ、この人ぜったいふざけてるw」

言葉がないからこそ感じられる“共闘感”と“空気”。

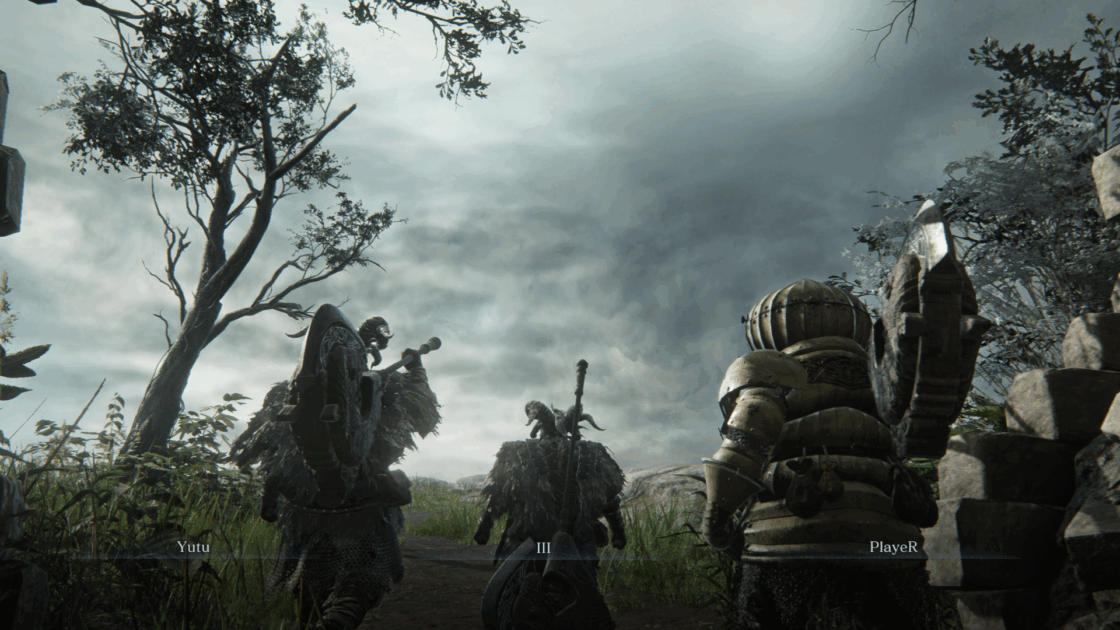

ナイトレインでは、新しい共闘の体験が提案されており、

無言のつながりが、またひとつ進化しています。

筆者はハマりすぎて、ブログを書くことを忘れるから困る

環境そのものが語る「暗黙のストーリーテリング」

声高に語らないからこそ、心に残る。フロムのマップは、静かに語りかけてきます。

歩くだけで、“世界の歴史”を追体験しているような感覚になるんです。

マップ構造は、ただの迷路ではない

フロム・ソフトウェアのマップって、どれもやたら複雑です。

でも、それは“迷わせる”ためじゃありません。

高低差がある立体構造、ルートが折り重なるように入り組んだ地形。

どれも意味があって、計算され尽くしたレイアウトなんです。

道中が過酷だからこそ、一度通った道に、戻ってきたときに安堵した経験ないですか?

「あれ、ここに繋がってたのか!」

そんな驚きが、世界の中にプレイヤーを引き込みます。

地形や建物そのものが、過去の出来事や物語を語っている場合もあります。

つまり、“地形=世界の語り部”なんです。

歩くだけで、世界に巻き込まれる

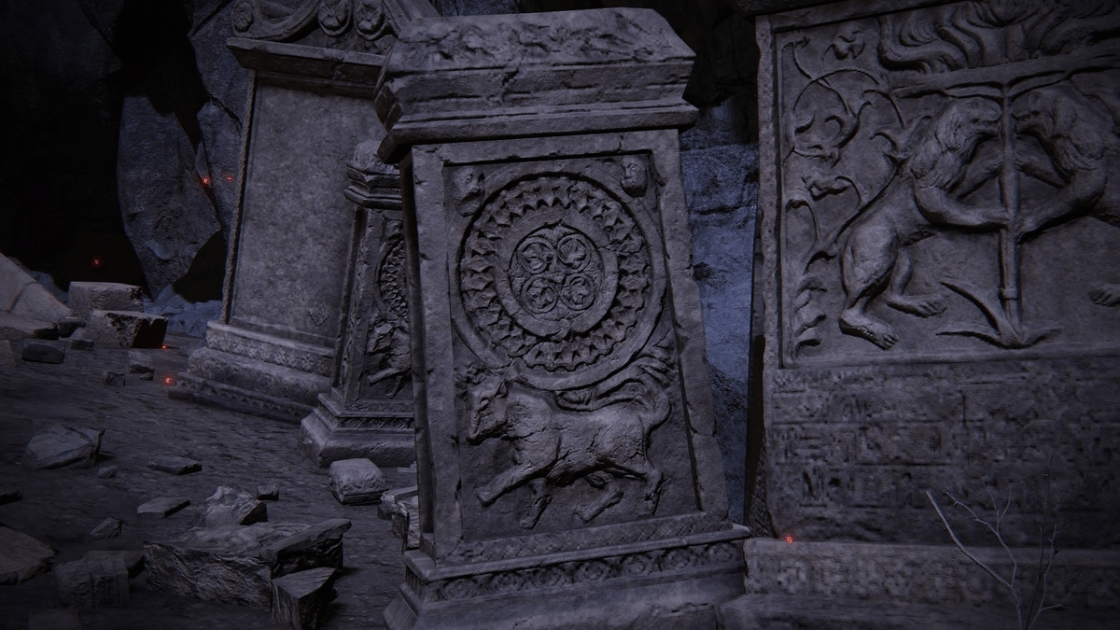

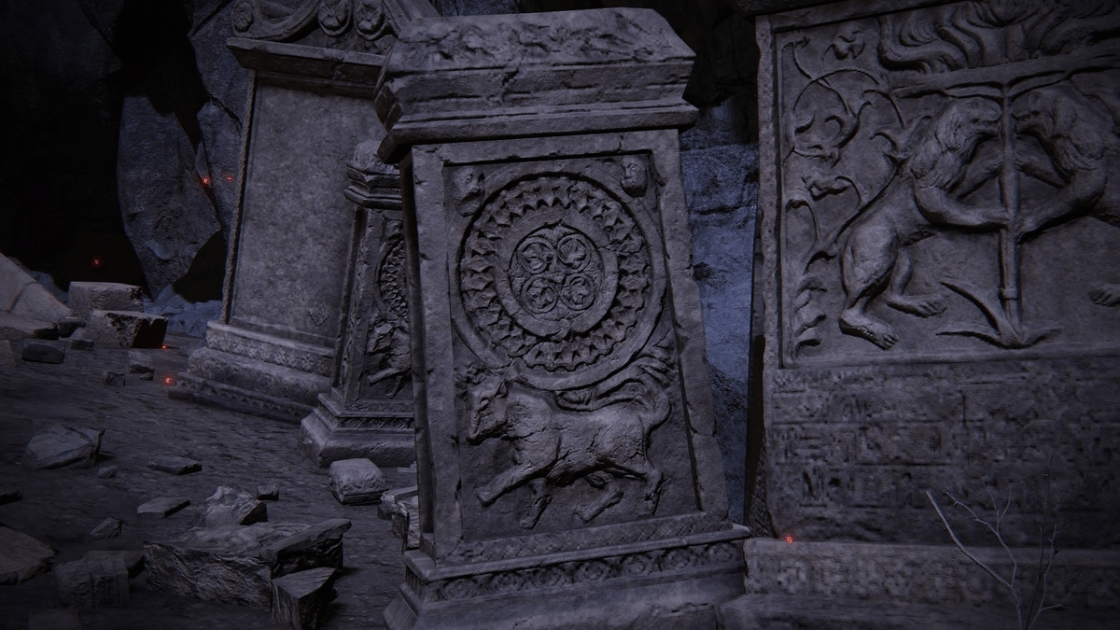

遺跡や像、レリーフなどの造詣が非常に凝っているのも特徴です。

マップの中を移動しているだけで、発見や気づきがある。

「これって何か意味があるのでは?」

オブジェクトの1つ1つが作り込まれており、どういう意味なんだろうと考えてしまう。

それが、フロム作品ならではの没入感です。

語られないけれど、そこに確かに“あったもの”を、プレイヤー自身が想像する。

細かな作り込みで世界全体を表現する、ゲームなのに、まるで芸術作品のように思えてくるよな

なぜ“死にゲー”がここまで許されるのか?

「失敗=学習」。

それをここまでポジティブに、熱狂的に感じさせてくれるゲームデザインは、他にはありません。

フロムの“死にゲー”は、プレイヤーの知性と感情を信じているからこそ成立しているんです。

- 難所の手前には、リトライしやすいチェックポイントがある

- 何度も挑めば“攻撃パターン”が見えるボス戦

- 敵の攻撃は、ほぼすべて“避けられるパターン”がある

そして、何より大きいのはこれです。

敵にやられても、「自分が悪かった」と納得できるバランス設計

だから、プレイヤーは“死”をネガティブに感じません。

むしろ前向きに、「次はうまくやれそうだ」と挑みたくなる不思議。

“死”こそが、学習のトリガーになる

フロムにおける“死”は、ただの罰ではありません。

それは、次のステップに進むための“情報”です。

- 敵のモーションを覚える

- 立ち位置や地形の安全地帯を理解する

- 自分のビルド(育成方針)を見直す

プレイヤーは、試行錯誤を重ねながら成長していく。

まるでRPGのレベルアップのように、気づかないうちにスキルが上がっていきます。

そしてある時、こう思う。

「前は20回死んだ場所、今回は一発で突破できた。」

それこそが、フロムの“死にゲー”が中毒になる理由です。

死に、学び、次こそはと再挑戦する。

このサイクルこそ、プレイヤーと世界の“深いつながり”を生む装置なんです。

単に敵が強いだけの“高難度ゲー”とは、根本的に目的がちがう。

フロムの「死にゲー」は、“死”を通して成長できるように設計された、極めて人間的なゲームなんだ

なぜフロムの戦闘はやめられないのか?

「次は勝てる」が中毒を生む

フロム作品の戦闘は、ただの敵とのやりとりじゃありません。

一度ハマると、なぜか抜け出せなくなる。

その中毒性の理由のひとつは、“死んだときに納得できる”設計です。

「自分のミスだった」と腑に落ちる。

- タイミングが遅れた

- スタミナを読み違えた

- 欲張って攻撃しすぎた

原因がはっきりしているからこそ、「今度こそ」と思える。

”理不尽”と“挑戦”のちがい

「フロム=死にゲー」って聞くと、構えてしまう人もいると思う。

正直、「何度もやらされるだけの理不尽ゲーでしょ?」って思う人もいるかもしれない。

でも──それ、ちょっと違います。

理不尽なゲームって、敵のHPがやたらと多かったり、攻撃力が即死レベルだったりでストレスが溜まりますよね。

でもフロムのゲームは、まったく違います。

- 攻撃の当たり判定が正確で、“見て避けられる”

- 敵の行動にも、必ず“パターン”がある

- 負けたとき「自分の判断が悪かった」と納得できる

納得できる難しさが、リトライを“苦行”から“挑戦”に変えるんです。

「惜しかった…!あとちょっと!」って言いながら、1時間くらい平気で経ってるんですよね。

いい意味で、時間泥棒なんだ。いい意味で。

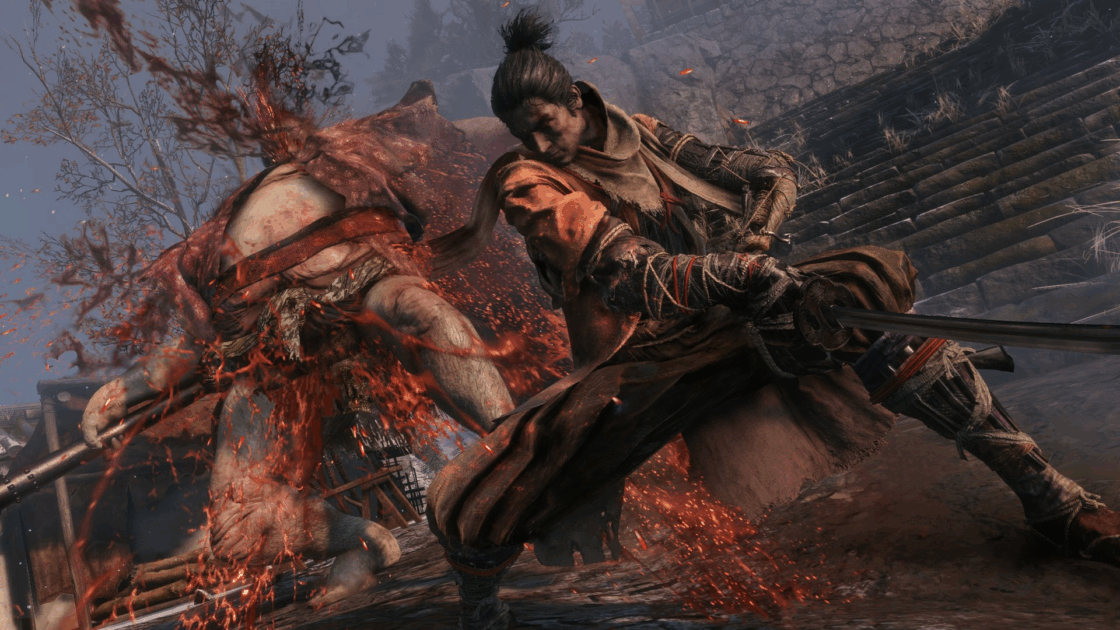

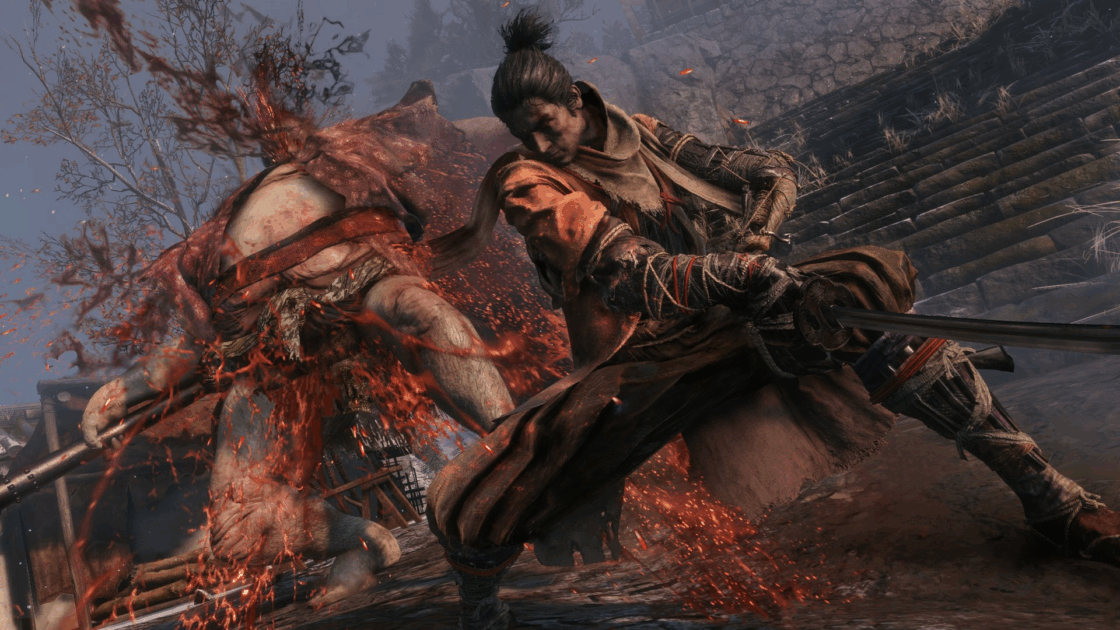

武器の手触りや重厚感がクセになる

戦闘の気持ちよさも、フロム作品の大きな魅力。

ヒットストップの重み、敵のモーションの“意味のある遅さ”、そして荘厳なBGM。

それらが合わさることで、ただのバトルがドラマのワンシーンになる。

- 刀、特大剣、魔術…武器ごとに全く異なる立ち回り

- ステ振りでキャラの個性まで変わる自由度の高いビルド

たとえば筋力をちょっとだけ上げて「この大剣が片手で持てるようになった」とき、戦いの感覚がまるごと変わる。

キャラを何人も作って、また違うビルドで試したくなっちゃうやつ!

ボス戦で何度も負けても、やめられない。キャラビルドを試して、また最初からやり直したくなる。

それが、フロムゲーの“中毒性”の正体です。

リトライが苦行じゃなくて、挑戦に感じるんです。

だから“もう一回だけ”が止まらなくなる。

「死にゲー」がどう中毒になるのか? それを知る最短ルートはプレイすることです。

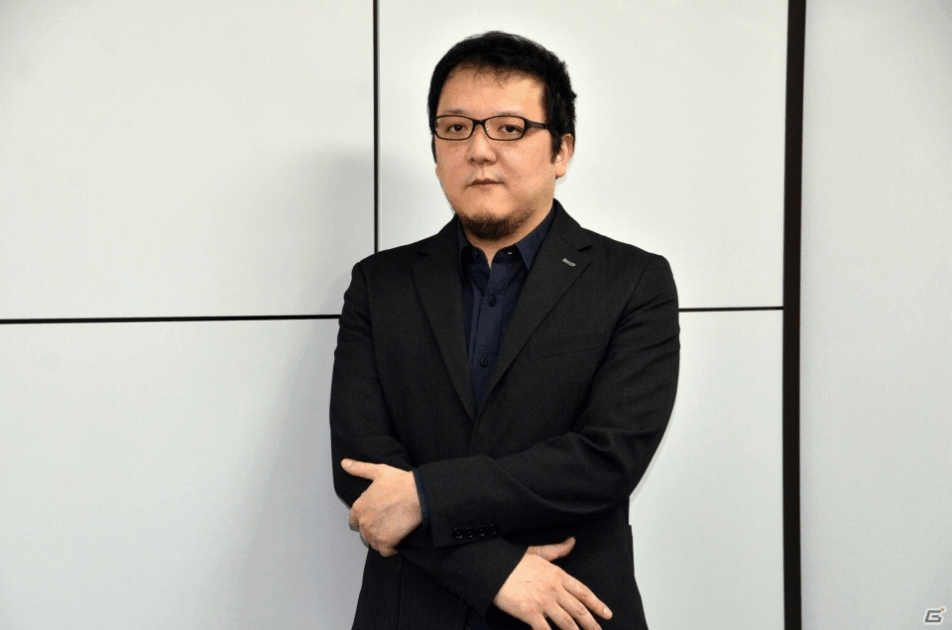

自身の哲学をゲームで表現した男──宮崎英高とは?

フロムの顔ともいえる存在が、ディレクター兼社長の宮崎英高氏です。

図書館で育まれた想像力

現実と向き合って働いたビジネスマン時代

そしてゲーム制作──

まるで氏の人生そのものが、「プレイヤーの発見に委ねるゲーム設計」に直結しているように感じます。

図書館で育った想像力

宮崎氏は1974年、静岡に生まれました。

家庭は裕福ではなく、本やゲームを自由に買える環境ではなかったといいます

その代わりに通っていたのが、図書館。

英語の絵本や、小難しい本を借りては、わからない部分を想像で埋める。そういう「不完全な情報と向き合う遊び」が、自然と身についていきました。

若い頃は、漢字が半分しか読めないような本を読んで、

引用:GamingBolt

想像力で空白を補うのが好きだった。

ゲームは禁止だったため、小説やTRPG、ゲームブックに没頭。

この時の体験が、後の「語らないゲーム設計」につながっていきます。

スティーブ・ジョブズが美術の授業でフォントに惹かれた話と、どこか重なるものがあるな

創作のアイデアは一見無関係な体験から生まれるという証明ですね

“外資系エリート”からゲーム業界へ

大学では社会科学を専攻。卒業後は、外資系IT企業で有名な日本オラクルに就職します。

安定したキャリアを選んだ背景には、妹の進学費用を支えるためという現実的な理由がありました。

そんなある日、友人宅でプレイした『ICO』に衝撃を受けます。

「ゲームって、こんなふうに心を動かせるのか」

この感動がすべての始まりでした。

なんとその後、29歳で未経験のままフロムへ転職。

まさに「後戻りできない冒険の選択肢」を選んだわけです。

日本を代表するヒットメーカー

入社後は『アーマード・コア』シリーズに携わり、

2009年に立て直しを任されたのが、あの『Demon’s Souls』。

ここで「説明しない設計」×「挑戦と達成感」という、今のフロム作品の核が生まれます。

その後の代表作は世界的にヒットした作品ばかり。

- 『Dark Souls』で“死にゲー”というジャンルを確立

- 『Bloodborne』『SEKIRO』で世界的評価を獲得

- 『ELDEN RING』でGOTYを受賞し、世界に名を轟かせました

でも、彼の根底にあるのはあくまで“プレイヤーの想像力と挑戦を信じる姿勢”です。

「自分はいまだに“学生”で、創作に貪欲であり続けたい」と語り、好奇心と謙虚さを忘れないクリエイター像を維持されています

プレイヤーの「気づき」を信じる

宮崎氏はこんなふうに語っています。

断片的な語りかたを採用する理由はいくつかあります。

引用元:ファミ通【エルデンリングDLC】『SHADOW OF THE ERDTREE』独占インタビュー

まず、ゲームプレイ体験そのものがユーザーさんの物語になってほしい、ということです。そのために、強固な物語を饒舌に語ることはしていません。

余白を想像して思い耽るといったことがとても楽しいと思うからです。

インタビューにもあるように、マップは語らず、NPCは多くを明かさず、ストーリーは断片的に置かれている。

でもその「断片」が、プレイヤーの心を強く刺激する。

フロムのゲームをプレイしたことがあるなら、「この装備説明文…まさかあの場所と関係が?」って気づいたときのあの感覚。

氏のゲームを楽しんでほしいという思いの結晶なんです。

なぜ毎回毒沼があるのか?その裏にある感性

宮崎氏には、ちょっと“おちゃめ”な一面もあります。

「毒沼を作るのがやめられないんですよ」

引用元:GAMEINFORMER

──そう語る彼の作品には、たしかに毎回なぜか毒沼が登場します。

もう恒例行事ですね。

また、マルチプレイの設計思想にも彼の感性が色濃く反映されています。

冬の日、車が雪で立ち往生していたとき、知らぬ人たちが声をかけずに一緒に車を押した。

その“気配の共有”が、オンライン共闘のベースになったそうです。

今度から毒沼を見たら、意地が悪いんじゃなく“宮崎成分”なんだなって思おう!

いつまでも「創作中毒の学生」でいたい

社長でありながら、現場の第一線でゲーム制作に関わり続ける宮崎氏。

そんな氏はインタビューで、──こんなことを語っています。

ゲームを遊んで楽しんでくださった方に感謝するという気持ちで作るというのが一番大きいモチベーションだと思います。

引用元:GAMEWatch「エルデンリング」DLC「SHADOW OF THE ERDTREE」PSアワードインタビュー

だからこそ、氏の作品はどれもユーザーにとって「新しいゲーム体験」なんですね。

- 図書館で育まれた“想像力”

- 安定より“創作の喜び”を選んだ人生

- “説明しない美学”を貫く哲学

- 日常の中からゲームを生み出す感性

そんな彼のすべてが、フロム作品の血肉になっています。

少数精鋭でも世界に通用するゲームが作れる理由とは?

フロム・ソフトウェアがすごいのは、ゲームの中身だけじゃありません。

少数精鋭で世界に通用する会社になった経営戦略にも、興味深いエッセンスが詰まってるんです。

“経営”として成功できた理由①:IPは資産、消費しない

『DARK SOULS』が世界的ヒットを記録したあとでも、フロムは続編を乱発するような動きは取りませんでした。

ダークソウルが2011年9月22日に発売、続編となるダクソ2が2014年3月11日なので、3年の期間が空いています。

人気シリーズなら続編ばんばん出したほうが儲かるのにな?

短期的にはそうですね。

でもフロムは“信頼を削る続編”を避ける選択をしました

普通なら、人気シリーズに頼って利益を出し続けたくなるもの。

でもフロムは、IPを「一時的な弾」ではなく「長期的に育てる資産」として扱っています。

それぞれの作品にしっかりとコンセプトを設けて、似ているようでまったく違う体験が味わえるように作り込んでいるんです。

だからプレイヤーは、こう思わされる。

「次はどんな世界が来るんだろう?」

“経営”として成功できた理由②:海外に軸足を移した決断力

もうひとつ見逃せないのが、海外展開の巧さ。

2000年代後半、フロムは他社に先駆けて、海外市場をメインターゲットに据える戦略を取り始めていました。

その象徴が、2009年の『Demon’s Souls』。

日本では売れ行きが振るわなかったにもかかわらず、北米市場での予想外のヒットが、のちの『DARK SOULS』成功の足がかりになります。

しかし、フロムが本当にすごいのはそのあと。

「人員を増やして拡大路線に乗るぞ!」とはならなかった。

開発体制は少数精鋭のまま。外注は極力使わない。

2016年にはCG制作専門の福岡スタジオが開設され、社内クリエイターが細部まで作り込む“内製主義”をより徹底。

このぶれないスタイルが、フロムを「売れる会社」ではなく「信頼される会社」へと押し上げたんです。

そのあと人を増やさずに、ちゃんと作り続けるのがまたフロムらしい。

“内製主義”が極限まで調整されたバランスを生む

現在のフロムを語るうえで欠かせないのが、この内製主義の徹底ぶり。

大規模チームではなく、少人数が高密度で作業を共有し、責任を持って形にしていく。

これは効率は悪くても、作品のバランスがぶれない最大の理由。

社内では、背景ひとつ、敵モーションひとつまで細かく議論され、「納得できるまで完成とは言えない」という職人気質が根づいている。

私の意見が絶対ではありませんし、問題がある、あるいはよりよいやりかたがあると思えばスタッフは率直に意見を言ってくれますし、それに納得し、受け容れることも多くあります。

引用元:ファミ通【エルデンリングDLC】『SHADOW OF THE ERDTREE』独占インタビュー

人の数ではなく、思想と熱量の深さで勝負している。

それが、フロムが“世界で戦える”理由です。

だから、プレイヤーの側にも伝わるんですね。

「この世界、絶対誰かのこだわりでできてるな」って。

『DARK SOULS』シリーズがなぜ今も支持されるのか──その“魂”を自分で体験してみてください。

実際にプレイしてみたい人へ:おすすめタイトル3選

ここまで読んで、「自分もやってみたい」と感じた方へ。

フロム・ソフトウェアのゲームは、どれも“発見と没入”の連続です。

でも、シリーズによって設計の方向性や難易度の感触は少しずつ異なります。

ここでは、筆者が実際にやり込んだタイトルの中から、特におすすめできる3作品をご紹介します。

「どれから遊ぶべきか迷っている」人は、まずこの中から選べば間違いありません。

ELDEN RING:初めてのソウルライクに最適な1本

オープンワールド×死にゲー。

プレイヤーの探索と発見の感動が詰まった傑作。

シリーズ初のオープンワールドとなった本作は、“どこに行っても世界が語ってくる”設計が見事。

あのジョージ・R・R・マーティンが世界観のベースを作ったことでも話題になりました。

筆者は300時間以上プレイし、トロコンまでやり込みましたが──いまだに「またやりたくなる」不思議な魔力があります。

最初の1本としても、シリーズ経験者の再入門にもおすすめです。

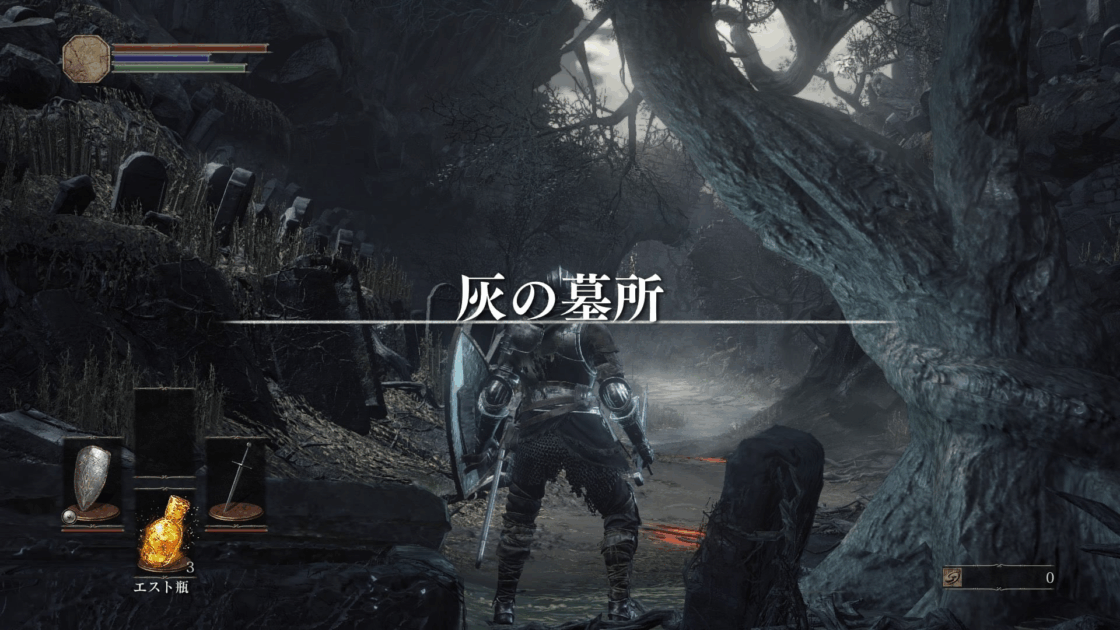

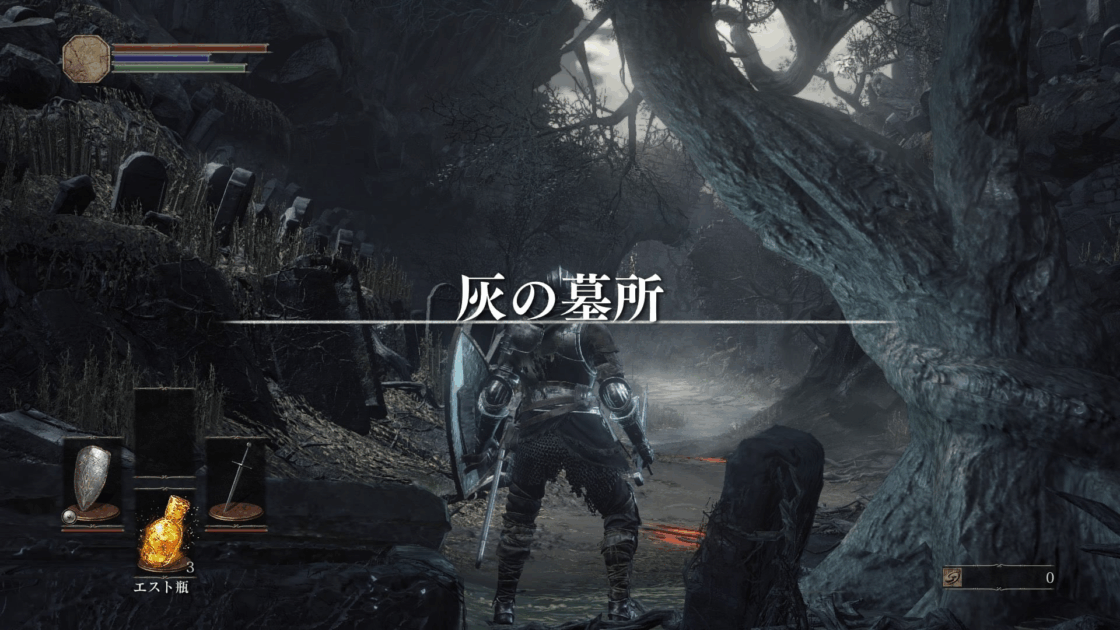

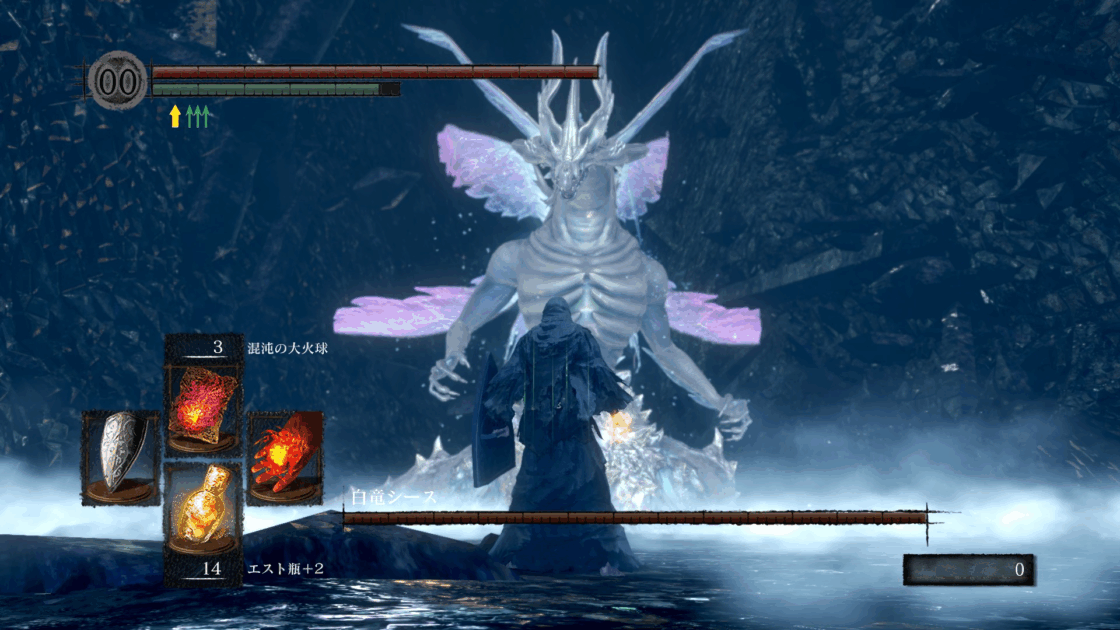

DARK SOULS Remastered

“篝火の温かさ”が心にしみる──

ソウルシリーズのすべては、ここから始まった。

いま振り返っても、一番衝撃を受けたのがこの1作目です。

当時は大学生でしたが、寝食を忘れてプレイしたのを覚えています。

とくに、マップ構造の神がかり的な作り込みは、ゲーム設計として伝説級。

敵の配置も、「この場所にこの敵がいる意味」を考えるだけで楽しくなってきます。

筆者はシリーズ全作品をトロコンしていますが、3のDLCを終えた後の達成感は人生トップクラスでした。

まずはここから、ダークソウルの世界に浸ってください。

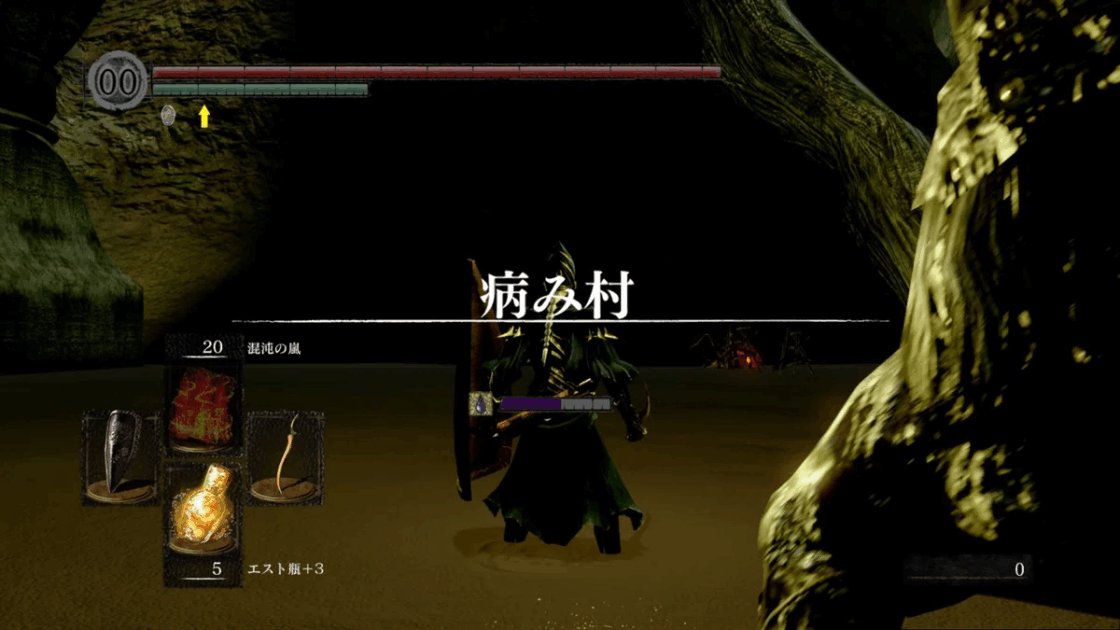

ELDEN RING NIGHT REIGN

PVE特化のバトロワ? いいえ、“新たな中毒”です。

『ナイトレイン』は、従来のソウルシリーズとは違い、拾った武器や変化するマップによって戦略が変わる、ローグライク的な中毒性が特徴。

3人1組の共闘前提という設計も斬新で、一緒に動かないと本当に勝てない。

だからこそ、1体のボスを倒せたときの喜びはシリーズ屈指。

正直、筆者はこれにドはまりしていて──ブログの更新が遅れる原因にもなっています(笑)。

➡️ELDEN RING NIGHTREIGNをチェックする

フロムゲーはゲームというより「自分の物語を体験する場所」だと思ってます。

気になったら、ぜひ“自分の一歩”を踏み出してみてくれ!

まとめ

難しくて、不親切で、ときにプレイヤーを突き放す──

それでも世界中のゲーマーが、フロム作品に熱狂するのはなぜか。

それは、“ゲームでしか得られない感情”を極限まで研ぎ澄ました設計があるからです。

努力が報われる感覚、見えない物語に想像を働かせる快感、そして自分自身の成長を実感する瞬間。

それらすべてが、「プレイヤーを信じているゲーム」だからこそ成立するんです。

フロム・ソフトウェアは、最新の技術やグラフィックだけでなく、“遊びの本質”を突き詰めた企業として、世界に類を見ない存在となりました。

もしあなたが、なぜか何度もフロム作品に戻ってしまうのなら──その理由は、今回紹介した中に必ずあります。

どうも、ユウ吉(@GAMEWALKERZ)でした。

▼次の講義はこちら

なんで人気?戦わない「Cozy Game」が世界中で注目されるワケ【ゲーム大学・第2回】

コメント