どうも、ニンテンドースイッチ2の購入条件を満たしてなかったユウ吉(@GAMEWALKERZ)です。

今回はいつものレビューや攻略と少しちがう、「ゲームが流行る理由」に切り込む考察記事です。

誰しも、ゲームをプレイしていて不意に感動したり、涙がこぼれそうになった経験があるはずです。

でも──

「なぜこのゲームは心に刺さったのか?」

「感動するゲームとそうでないゲームの違いは何か?」

ここまで深く考えたことがある人は、意外と少ないかもしれません。

SNSで話題になるゲームには、ただ面白いだけじゃない“何か”があります。

それはストーリーの作り込みか?キャラクターの魅力か?もちろんそれらも要素のひとつですが、実は多くのヒット作には「共感される闇」があるんです。

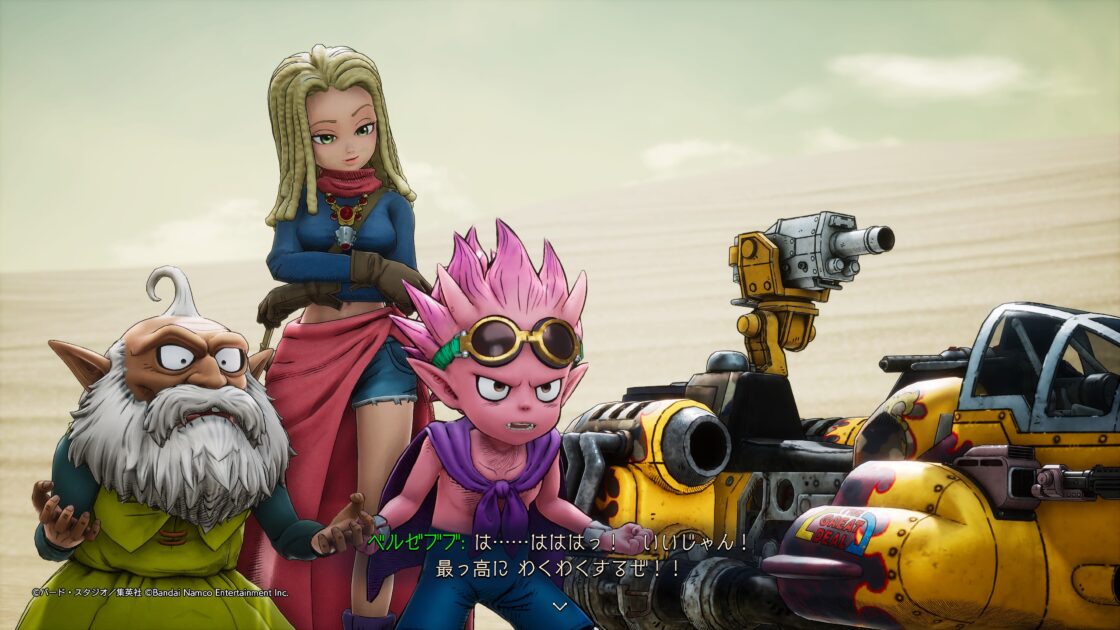

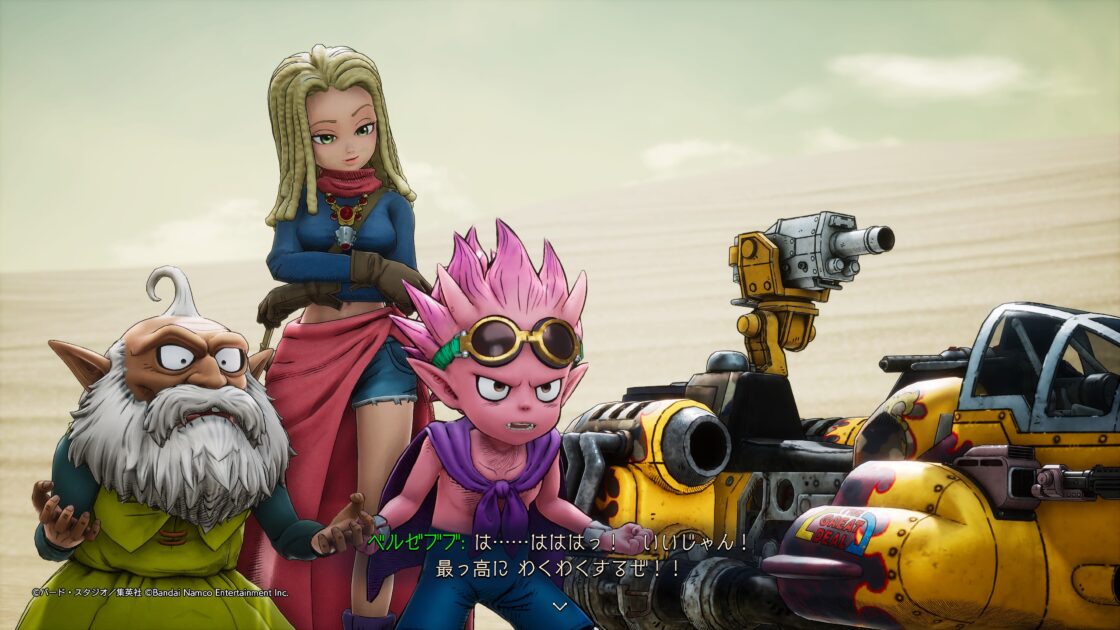

本記事では、「ペルソナ」「FF」「ゼルダの伝説」「テイルズ」「ドラクエ」をはじめとした感情を揺さぶるヒット作を分析・比較しながら、「流行るゲームの深層心理」に迫っていきます。

感情に寄り添うゲームデザインの裏側や、

共感が生まれるシナリオ構成の共通点を知れば、

ゲームの見え方がきっと変わるはず。

ゲーム開発を志す方や、ゲームを遊んでいて心を動かされた経験がある方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

共感される“闇”を持つ名作ゲーム一覧

| タイトル | 共感される闇 | 主なテーマ |

|---|---|---|

| ペルソナ5 | 疎外感・抑圧 | 若者の反逆と自己肯定 |

| FFⅦ | トラウマ・喪失 | 自分の過去との対峙 |

| FFX | 別れ・喪失 | 運命への抵抗・死との向き合い |

| ゼルダの伝説BotW | 孤独・再生 | 失われた世界との再接続 |

| ドラクエⅪ | 絶望・葛藤 | 過ぎ去りし時を求めて |

| Xenoblade2 | 生死の不条理 | 存在の意味を問う旅 |

| ダークソウル3 | 廃墟感・記憶の喪失 | 文明の終焉と再構築 |

| エルデンリング | 孤独、理不尽 | 創造と再生 |

| ペルソナ3リロード | 孤独感、無力感 | 生と死、光と影 |

他にもいろんな作品があると思いますが、共通するのは…

- 自分の力ではどうにもならない

- 形にならない友情や恋

- 死別、終わりの見えている幸せ etc

――感動的な作品は、こうした心の“痛み”を描いた作品が多い印象ですね。

ユウ吉

ユウ吉ゲームを通じて、多くの人の記憶や体験に触れるのかもしれません

ヒットゲームに共通する「3つの闇の共感ポイント」

プレイヤーが“自分のこと”として重ねやすい不安を描いている

多くのヒット作は、プレイヤー自身が抱える“不安”や“悩み”にシンクロする物語構造を持っています。

「ペルソナ5」では「他人に理解されない自分」「大人社会への不信感」といった、現代の若者が感じやすい“生きづらさ”がテーマになっています。

「FFVII リメイク」では、「過去の過ち」「正義とは何か」「仲間と絆の喪失」など、大人になってからも引きずる後悔や不安が描かれます。

こうしたテーマは、誰しも心のどこかに持っているものであり、物語にのめり込むほど“これって自分のことかも…”と感じさせられるんです。

明確な答えが出せない“普遍的な問い”を扱った作品ほど、プレイヤーは「自分のことのように感じてしまいます。」

現実では言葉にしづらい葛藤や違和感を、ゲームはプレイヤー自身の体験として疑似的に再現するメディアだからこそ、強い共感と没入が生まれるんです。

明言しない“空白”や“余白”がある

共感されるゲームには、あえてプレイヤーに解釈の余地=“空白”を残す構成が多く見られます。

たとえば、「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」とその続編「ティアーズ オブ キングダム」では、リンク自身のセリフはほぼなく、プレイヤーが「この世界でどう生きるか」を自分で決める構造になっています。

「ソウルシリーズ」や「エルデンリング」では、ストーリーの大半が断片的に語られ、プレイヤーが断片を拾い集め、自分なりの“真実”を考察する構造です。

ソウルシリーズの考察系の動画や記事は筆者の大好物だ!

作品の見え方・考え方が大きくかわりますよね!

“すべてを説明しない”ことで、プレイヤーは自分の価値観や経験を作品に重ね、より深く感情移入できるように変化。

“余白”があることで、作品は「観るもの」ではなく「自分で完結させるもの」になります。

心理学でも「人は空白を埋めたがる性質がある」と言われており、“余白”こそが作品との一体感を生むカギになっているという説もあります…。

この感覚が、SNSでの考察投稿や語り合いを生み、ゲームの記憶として長く残り続ける理由になっているのかもしれません。

ネガティブな感情の後に、必ず“癒し”や“再生”の構図がある

もう一つ注目すべき共通点は、感情をえぐられた“その先”に、癒しや希望が必ず描かれていること。

感情をえぐるような展開があるからこそ、その後に訪れる“救い”が何倍にも輝くんです。

悲しいだけでは同情できても、共感はむずかしいよな!

「ドラクエXI」では、大切な人を失った絶望や裏切りといった要素がありながらも、世界を救うという“王道的希望”で着地する構成になっています。

つまり──

“闇”を描くだけで終わらせない。

かならず“再生”の余地を残している。

これがあるからこそ、プレイヤーは「救われた」と感じ、SNSなどでシェアしたくなるのかもしれません。

また、ネガティブ→ポジティブという感情の流れは、人間の記憶にも強く残りやすく、リピート性や口コミに繋がる要素でもあります。

“乗り越える闇”だからこそ、多くの人に共感されるんですね

なぜこの構造がSNSでバズるのか?

SNSでは日々、ゲームの感想やスクリーンショット、考察が飛び交っています。

そのなかで圧倒的にバズりやすいのは、「心が動いた」「泣いた」「刺さった」という感情に直結した投稿です。

では、なぜ特定のゲームだけがSNSで爆発的な反響を呼ぶのでしょうか?

そこには、“共感される闇”と“語りたくなる構造”が密接に関係しているんです。

「あのシーン、泣いた」「刺さった」という声が多いゲームの共通点

X(Twitter)やInstagramでは、「#〇〇泣いた」「#あのシーンで刺さった」など、特定の場面への感情反応がバズを生むトリガーになっています。

たとえば――

- 「ペルソナ3 リロード」の“あるキャラとの別れ”

- 「ゼノブレイド2」の終盤、レックスとホムラの決断

- 「ドラクエXI」で“勇者が本当に失ったもの”

これらはただのイベントではなく、プレイヤーの心に直撃する「人生に重ねられる瞬間」です。

多くの人が感情を共有できるシーンには、物語の余白、表現の演出、そして“リアルな痛み”があります。

だからこそ、SNSでは「語りたくなる」「誰かと共有したい」という心理が働き、バズを引き寄せる磁力のような力を持つのではないでしょうか。

プレイヤーが「これは自分の物語だ」と感じ、共感を生む

ヒット作には共通して、プレイヤーに「これは自分の物語だ」と思わせる設計があります。

- 「ソウルシリーズ」はセリフで明確に語られない分、自分なりの目的をもって世界を歩む没入感

- 「ロマンシング サガ2」では世代を超えて自分だけの歴史を紡ぐ自己投影型ストーリー

- 「ペルソナ5」では若者の生きづらさ苦悩が、現実のトラウマと重なる

ゲームというメディアは、他の映像作品と違って、操作と選択によって「自分ごと化」しやすい特徴があります。

この“自己投影の深さ”が、

「このゲーム、まじで自分に刺さった」

「自分の人生にもこんな時期あった」

といったリアルな声を引き出し、結果として語りたくなる熱量を生むのだと思います。

子供のころに遊んだゲームは、なぜか思い出深いことが多くないですか?

バズの起点は、“心の揺れ動き”と“語りたくなる余韻”

人は、「楽しかった」だけではSNSに投稿しません。心が揺れ動いたとき、はじめて“語りたい”という衝動が生まれます。

この“心の動き”には、次のような構造が隠れています。

- ネガティブな感情(不安・絶望・喪失)

→ 物語の核心でプレイヤーを突き落とす - 癒しや希望の兆し(友情・再生・選択)

→ 終盤に“心が救われる”瞬間を配置

この構造は、これまでの人気作にも共通して見られ、プレイヤーに感情の波と“語りたくなる余韻”を残します。

そして、その“語り”がSNSで拡散されることで、「なんか話題になってる」「気になるから買ってみた」という波が連鎖し、話題性と売上を両立させるゲームが誕生するんです。

共感されるゲームは、プレイヤーの心を癒す

共感される“闇”を描くゲームには、ただ悲しいだけでは終わらない、「それでも生きていこう」という再生の物語が込められています。

誰かに理解されない寂しさや、不安、過去の後悔。

それらをゲームの中で追体験しながら、プレイヤーは自分の痛みと向き合い、そして癒されていく。

だからこそ、体験は記憶に残り、

「このゲーム、自分のことみたいだった」

「誰かに届けたい」と、ネットや口コミで語られるんですね。

そして、また次のプレイヤーへと、そのゲームは広がり渡っていく――。

共感の連鎖が、“心に響くゲームがバズる”最大の理由だと、僕は思っています。

まとめ:「共感される闇」を持つゲームが流行る理由とは?

- 誰もが感じる不安や孤独をテーマにしている

- 空白や余白があり、自分の物語として想像できる

- 暗さの先に“光”があるからこそ感動が深い

ゲームは単なる娯楽ではなく、感情を整理し、前に進む力を与えてくれる体験でもあります。

今後のゲームにも、我々の心を照らす“共感の物語”がもっと生まれていくでしょう。

素晴らしい作品に出合えることを期待して、お別れしたいと思います。

どうも、ユウ吉(@GAMEWALKERZ)でした。

あなたが「心に刺さったゲーム」はありますか?

X(旧Twitter)で #心に刺さったゲーム でぜひ教えてくれ!

コメント